中退共と企業型DC(企業型確定拠出年金)どちらが得?中小企業が選ぶべき退職金制度を徹底比較

目次

はじめに

中小企業にとって、優秀な人材の確保と定着は経営の重要課題です。

その魅力的な福利厚生の一つとして「退職金制度」が挙げられますが、

「どの制度を導入すれば良いのかわからない」という経営者の方も多いのではないでしょうか。

特に中小企業でよく利用される代表的な制度が

「中退共(中小企業退職金共済)」と「企業型DC(企業型確定拠出年金)」です。

人生100年時代やNISAの普及など、個人の資産形成への関心が高まる現代において、

従業員の未来を積極的にサポートする福利厚生として、特に「企業型DC」が注目を集めています。

本記事では、この2つの制度を徹底的に比較し、

どのような企業がどちらの制度に向いているのかを分かりやすく解説します。

そもそも「中退共」「企業型DC」とは?

まずは、それぞれの制度の基本的な仕組みを理解しましょう。

中退共(中小企業退職金共済)とは?

中退共は、国がサポートする中小企業向けの退職金制度です。

独立行政法人「勤労者退職金共済機構」が運営しており、手軽さと安心感が大きな特徴です。

仕組み

- 事業主が掛金を支払う

企業が従業員ごとに毎月の掛金(5,000円〜30,000円の範囲で選択)を機構に納付します。 - 機構が管理・運用

納付された掛金は、機構が一括して管理・運用します。 - 従業員が直接受け取る

従業員が退職する際に、それまで積み立てられた退職金が機構から直接支払われます。

特徴と留意点

- 管理が簡単:企業は毎月掛金を支払うだけで、運用や給付の手間がかかりません。

- 国の助成がある:新規加入時や掛金増額時に、国からの助成金を受けられます。

- 元本が保証される:運用実績に関わらず、掛金の元本は保証されます。

- 掛金は全額損金:支払った掛金は、法人税法上、全額を損金として計上できます。

- 留意点:予定利率が低めのため、インフレ局面では資産価値が実質的に目減りする可能性があります。また、一度決めた掛金は原則として減額できないため、経営状況の変化に柔軟に対応しにくい側面もあります。

企業型DC(企業型確定拠出年金)とは?

企業型DCは、企業が掛金を拠出し、従業員自身がその資金を運用して将来の退職金を準備する現代的な私的年金制度です。

仕組み

- 事業主が掛金を拠出

企業が従業員ごとに毎月の掛金を拠出します。 - 従業員が運用商品を選ぶ

従業員は、企業が提示した複数の金融商品(投資信託、保険商品など)の中から、自分で商品を選んで運用します。 - 運用成果によって受給額が変わる

将来受け取る退職金の額は、従業員自身の運用成果によって変動します。

特徴

- インフレに強い資産形成:従業員の運用次第で、インフレに負けない資産の成長が期待できます。

- 強力な税制優遇:給与の一部を掛金として拠出するか、給与として受け取るか従業員自身が選択できる「選択制」を導入することも可能。

拠出した分は税金や社会保険料の計算から除外され、効率的な資産形成を後押しします。 - 高いポータビリティ:転職・退職時に、積み立てた資産をiDeCo(個人型確定拠出年金)や転職先の企業型DCにスムーズに移換で き、キャリアの多様化に対応できます。

- 採用力強化に貢献:従業員の資産形成を支援する姿勢は、特に金融リテラシーの高い若手人材にとって大きな魅力となり、採用における強力なアピールポイントになります。

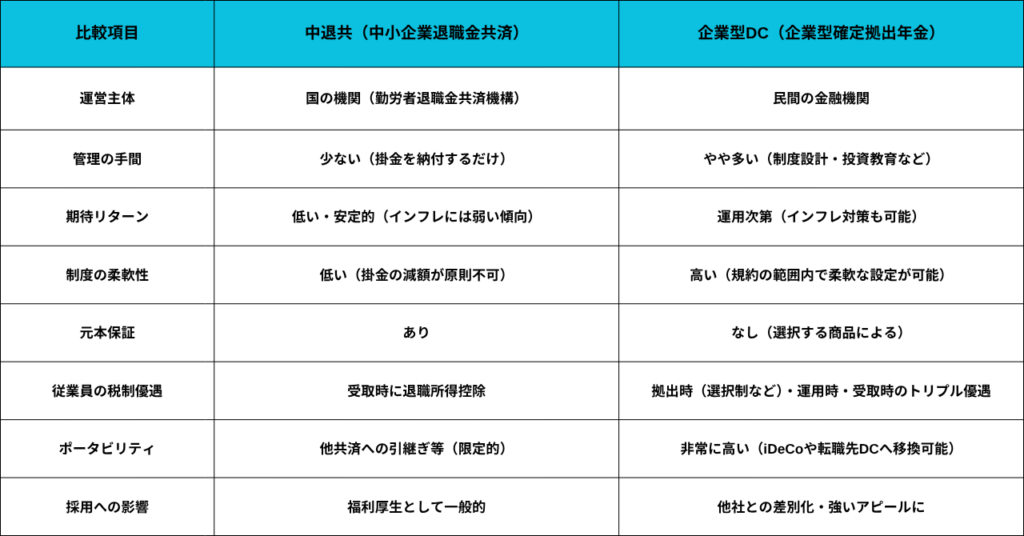

一目でわかる!中退共 vs 企業型DC 比較表

結局、どちらの制度を選ぶべき?

どちらの制度が「得」かは、企業の考え方や従業員の構成によって異なります。

それぞれの制度が向いている企業像をまとめました。

「中退共」がおすすめの企業

- とにかく管理の手間をかけたくない

- 退職金制度を初めて導入する

- 従業員に最低限の安定を保証したい

- 従業員の年齢層が高めで、投資への関心が薄い

中退共の魅力は、その手軽さと国の制度という安心感です。

しかし、将来のインフレリスクや制度の硬直性も考慮する必要があります。

「企業型DC」がおすすめの企業

- 従業員の資産形成を積極的に支援し、エンゲージメントを高めたい

- 福利厚生を武器に、採用競争力を強化したい

- 従業員の金融リテラシーを高め、自律的なキャリア形成を促したい

- 比較的若い従業員が多く、長期的な資産運用のメリットを活かせる

- 役職や貢献度に応じた柔軟な掛金設定を行いたい

企業型DCは、単なる退職金制度ではなく、「人への投資」と言えます。

従業員の資産形成を会社がサポートするというメッセージは、働く意欲を高め、企業の成長戦略の一環となり得ます。

併用という選択肢も

実は、中退共と企業型DCは併用することが可能です。

「安定的な保証は確保しつつ、従業員の頑張りや選択でプラスアルファも目指せる」

というハイブリッドな制度を設計することもできます。

例えば:

- ベース部分を「中退共」で確実に保証する

- 上乗せ部分を「企業型DC」で運用してもらう

これにより、両制度の「良いとこ取り」が実現できます。

まとめ

退職金制度は、一度導入すると簡単には変更できない重要な制度です。

- 手軽さと最低限の保証を重視するなら → 中退共

- 従業員の未来と会社の成長を連動させたいなら → 企業型DC

という大きな方向性が見えてきたのではないでしょうか。

どちらの制度が自社に合っているか、従業員の顔ぶれや会社の将来像を思い描きながら、じっくりと検討してみてください。

これからの時代を見据え、従業員の長期的な資産形成を積極的に支援するという視点を持つことが、企業の持続的な成長の鍵となるでしょう。